|

Figures

de proue du cinéma expérimental, initiatrices du «cinéma

corporel» et protagonistes des environnements de projection, instigatrices

d'approches novatrices de la photographie et pionnières du croisement

des média, Maria Klonaris et Katerina Thomadaki démontrent

par la rigueur de leur engagement personnel, comme par leur démarche

qui se développe en longs cycles, la nécessité de

repenser la création contemporaine à la lumière des

nouveaux outils technologiques, mais aussi à celle des préoccupations

scientifiques, sociales et philosophiques actuelles.

|

Etudiantes, en Grèce, sous le régime

des colonels, Maria Klonaris et Katerina Thomadaki raniment le théâtre

moribond à grands renforts de mises en scène plastiquement

assumées et brisent les garde-fous des corps trop bien cadrés

par la scène en montant Salomé d’Oscar Wilde ou Les

Bonnes de Genêt. Quand les consciences les plus créatives

de leur génération se font massacrer dans le sanctuaire démocratique

de l’Ecole Polytechnique, leur engagement est tracé. Elles décident

de participer au grand moratoire des mythes engagé en ces années

70. Elles emportent en France les traces des bandeaux noirs de la censure,

les cicatrices mentales des deuils jamais faits, le répertoire épuré

des grandes fables matriarcales et l’idée d’un théâtre

de lumière à traduire dans d’autres langues technologiques.

Leur première action parisienne, collective, La Torture mise

en corps, est accueillie au Théâtre de l’Epée de

Bois (Cartoucherie de Vincennes, 1976). Elles exposent leurs corps dans

la mise en scène dépouillée de la torture dénoncée,

opposent gestes répétitifs et immobilités maîtrisées

en une suite cohérente de privations sensorielles. Elles font vite

l’économie de leurs autres partenaires de cette action puisque leurs

deux corps suffisent à bâtir la scène essentielle de

leur travail, un double labyrinthe

Un cinéma

corporel

Dans leur premier film "intercorporel",

Double

Labyrinthe (1976), on les voit mener réciproquement six

actions avec des matières et six avec des objets à la symbolique

cosmique. Elles inventent ainsi le croisement des regards, l'échange

des rôles entre sujet filmant et sujet filmé

et esquissent une théorie alternative du regard en cinéma,

selon le principe de «la femme comme sujet», plus avancé

au plan politique qu’artistique à l’époque. Le montage symétrique

des deux séries d'actions contraint le spectateur à construire

ses propres liens. Il participe à l’élaboration d’une langue

des corps–images. Ce premier volet de leur Tétralogie

corporelle (1976-79) se trouve ainsi à l'origine d'un des

plus remarquables mouvements du cinéma expérimental récent,

celui qui s'est construit autour du corps et du Super 8 en France d'abord,

puis en Angleterre et en Allemagne.

Unheimlich II:

Astarti (1980), autre film culte, réactualise une mythologie

des origines. Sa figure tutélaire est perturbée par les sentiments

de l’inquiétante étrangeté énoncés par

Freud et qui constituent le titre emblématique du Cycle

de l’Unheimlich (1979–81). Partir sur les traces d’Astartée

permet l’entrée dans une durée dilatée, diffractée

par le silence du film, ouatée autant par le fond noir de l’image

que par la rigueur des coupes cut. Pour donner corps à la déesse

lunaire du bassin méditerranéen, elles sont trois "actantes"

évoluant dans un film de trois heures. Les projections sur leur

corps-écran actualisent l’archétype, le promènent

entre ses avatars terrestres et des versions célestes à la

laitance boueuse. S’extrayant d’un brasier visuel de cicatrices, les actantes

traversent tous les règnes, de la naissance à la mort, en

une archéologie du vivant.

Installant un cadre bâti d’obscurité,

Klonaris et Thomadaki disposent, dans le noir d’un cinéma onirique,

des écrans de toutes natures qui stigmatisent des possibles. Les

écrans se font miroirs et les miroirs écrins d’images. Le

corps des artistes n’est ici qu’un piège: de l’inquiétante

étrangeté des lieux , le spectateur doit comprendre que son

inconscient est meilleur conseiller. Pensant échapper à l’emprise

du noir dans la réalité des images, il sera confronté

à sa propre «tétralogie corporelle».

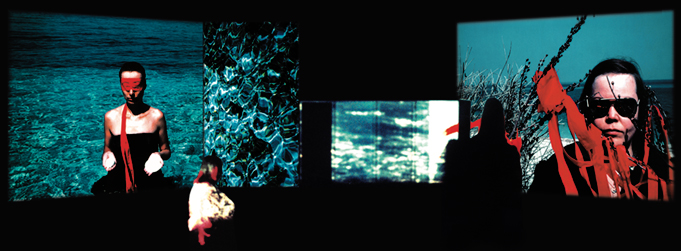

Unheimlich III:

Les Mères (1981), la

performance constituée de projections d'une singulière complexité

créée pour le cinéma du Musée du Centre Pompidou,

préfère au fond noir la découverte de paysages solaires

où dedans et dehors se confondent. Des figures féminines

hantent les ruines et les mers grecques se réfractant dans l'espace

inondé d'images immatérielles. Une dizaine de projecteurs

de film et de diapositives, ainsi que des écrans préparés,

mobiles, sont manipulés par les deux artistes qui revendiquent une

«corporalisation de la projection». Cette cartographie mouvante

fait naître le théâtre de lumière qui contient

et immerge le spectateur et s'affirme en tant que dispositif matriciel.

Un dialogue interdisciplinaire entamé

avec la pensée de Freud et de Jacques Lacan constitue le pan théorique

de cette proposition en œuvres (participation à un cartel de la

Cause Freudienne, 1980-81). Le concept Lacanien de l'inconscient comme

langage trouve de surprenants parallèles visuels dans une œuvre

qui peut aussi apparaître comme le contrepoint, non illustratif mais

incarné, des avancées théoriques sur «le féminin

comme inconscient» développées par Luce Irigaray. Dans

une anticipation spectaculaire étant donné les idées

politiques de l'époque autour de l'identité sexuelle, du

féminin elles se tournent vers l'hermaphrodite et esquissent, en

pionnières encore, un discours iconique de l'intersexualité.

|

Univers intersexuel

Mystère I:

Hermaphrodite endormi/e, l'environnement de projection très

remarqué à la XIIe Biennale de Paris de 1982, apparaît

aujourd'hui comme une œuvre phare dans l'histoire récente de la

projection. Le grand interlocuteur est ici l’hermaphrodite du Louvre dont

les artistes tirent diverses images transparentes qu'elles installent au

cœur du dispositif. Les trois salles offrent dans leur succession autant

d’étapes à une quête amoureuse refondée en autant

de rituels. La prise de vue s’est attachée à traduire l’immatérialité

du marbre, effet renforcé par la création sonore, au sein

de l’IRCAM et de Radio France, où des voix d'enfants soprano et

de haute contre, jouent avec les boucles musicales. Ces dernières

trouvent leur traduction plastique dans les écrans circulaires et

les boucles de films. Des écrans de tulle, positionnés en

deçà et au delà des surfaces de projection, restituent

une troisième dimension à la sculpture antique magnifiée

par la lumière. Cependant les corps réels des spectateurs,

leur ombre projetée, altèrent la pureté de l’image

en la restituant dans notre époque. A la distanciation de la bande-son

enregistrée répond la présence d’une violoncelliste

dans l’installation. Là encore la quête labyrinthique se met

au service d’un dialogue des arts et produit un effet puissant d'immersion

polysensorielle, préfigurant des recherches postérieures

en réalité virtuelle.

Vers un angélisme

militant

Depuis L’Enfant

qui a pissé des paillettes (1977) et jusqu’au Cycle

de l'Ange (1985-...), les deux artistes construisent le théâtre

hologramme des aventures politiques d’êtres intermédiaires.

Comme dans toute célébration, un cérémonial

se construit autour d’une icône sujette aux plus diverses interprétations,

ici technologiques. Dans Le Cycle de l’Ange, une image médicale

d'hermaphrodite subtilisée au père gynécologue de

Maria fait l’objet d’une première matrice photographique qui subit

un ensemble de traitements optiques ou numériques, traversant l’histoire

du multimédia. Cette hermaphrodite, femme au corps d’homme, peut

se lire aujourd’hui comme le prototype de toutes ces expériences

artistiques sur le transformisme et le clonage, à la différence

(majeure) qu’un être réel se trouve à son origine.

Le professeur Henri Atlan, dans un récent colloque sur «l’art

de cloner» organisé par l’Ecole doctorale de Paris I, rappelait

qu’à la place du terme vague de clonage, issu des médias,

les scientifiques préféraient l’expression «reconstitution

d’embryon par transfert de noyau». Cette définition semble

qualifier la démarche de Maria Klonaris et Katerina Thomadaki. En

avance sur les expériences scientifiques et parallèles à

celles-ci, les doubles de "l'Ange", multipliés à l'infini,

sont bien le produit de clonages technologiques dits aussi reproductifs.

Avec Le Cycle de l’Ange, la topologie

du double labyrinthe se complexifie. Il est parfois plus difficile d’en

saisir les voies à la fois plus imbriquées et plus éclatées,

car les deux artistes interviennent dans la multiplicité des technologies,

comme dans la diversification et l’extension des espaces de l’œuvre. Requiem

pour le XXème siècle (vidéo, 1994) a pour

cadre la guerre dont l’hermaphrodite se fait l’ange-miroir. Tour à

tour victime et témoin à charge, l’ange dédoublé

y brûle des lumières de sa propre douleur selon la litanie

tragique du siècle égrenée au générique:

«l’étranger-e / le témoin / la victime / le juge /

corps de la différence / corps de l’holocauste / corps irradié

/ il/elle l’Ange». Ce crédo victimaire énonce le corpus

politique des anges.

Il ne faudrait pas croire qu’on peut interpréter Le

Cycle de l’Ange comme une simple hagiographie de la différence.

Notamment parce que le projet dresse autant «une cosmogonie incarnée»,

qu’un réel horizon politique pour ces êtres intermédiaires.

Le travail côtoie aussi, sans intervenir sur le même territoire,

des recherches artistiques sur les limites corporelles, comme celles d’Orlan

ou de Stelarc (révélé au public parisien par A.S.T.A.R.T.I.,

en 1994). Cet horizon idéologique s’est établi également

par confrontation constante aux imaginaires turbulents des mouvements sociaux

de subversion de l'identité sexuelle.

Mutation

siamoise

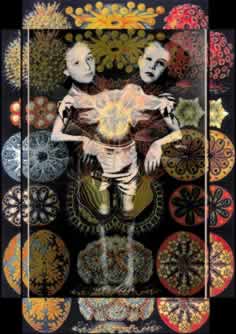

Avec Désastres sublimes (cf.éditions A.S.T.A.R.T.I., 2000) s’amorce

le cycle le plus récent, celui de la gémellité siamoise,

qui recoupe intuitions scientifiques et avancées plastiques. Si

l’hermaphrodite peut exercer une attirance avec son ambiguïté

sexuelle, la figure des siamois semble plutôt liée à

une étrangeté qui interroge nos certitudes sur l’unité

individuelle. En cela, elle nous confronte aux catégories du monstrueux

que la société a exploité du vivant des siamois. En

les rapprochant, à l’aide l’ordinateur, des planches biologiques

d'Ernst Haeckel, Klonaris et Thomadaki présentent les différentes

versions des jumeaux accolés par la taille comme autant de clones

célestes. Leur filiation angélique se lit surtout sur la

douceur de leurs visages peu marqués par la différenciation

sexuelle. Ils apparaissent ainsi comme les anges marginaux d’un destin

douloureux, stigmatisés par une société où

le spectacle de l’exclusion conforte la normalité. Le projet des

artistes ancre cette dimension engagée dans les marges d’une normalité

identitaire et pourrait se lire, cette fois-ci, comme un clonage thérapeutique,

où la dimension réparatrice reste essentielle. |

|

Cosmogonies angéliques

L’hypothèse, une fois acceptée,

d’une organisation gémellaire de type labyrinthique, ne suppose

qu’une approche horizontale des cycles . Elle ne tient pas compte de cette

organisation vers le haut qui met en place ciels et constellations depuis Unheimlich

I: Dialogue secret(1979) jusqu’à l’univers des siamois,

«des astres sublimes». Cette volonté d’installer et

d’incarner une cosmogonie pour l’ensemble de leur univers cyclique se manifeste

puissamment dès que la créativité de Klonaris et Thomadaki

investi un lieu. Pour que l’espace que les artistes offrent à ces

figures de la transgression ne coure pas le risque d’intégrer celles-ci

dans de nouvelles normes, il leur faut accéder à une autre

dimension, plus spirituelle encore, dans un lieu chargé de mémoire.

Cette dimension peut être forte d’une charge artistique comme lorsque

Madeleine Van Doren les invite à concrétiser Le

Rêve d’Electra en 1987 dans la galerie Edouard Manet à

Gennevilliers. Le lieu investi peut aussi posséder une mémoire

du corps, à l’instar de cette piscine londonienne où est

mis en scène le Night Show for Angel pour la biennale Edge en 1992. Investissant les trois étages du

bâtiment de 3000m2 de la piscine désaffectée, cette

installation monumentale immerge le spectateur dans un univers qui se constitue

"derrière les paupières closes de l'Ange". Les artistes parviennent

à la transformation fantasmatique du lieu par une surenchère

technologique maîtrisée: son quadriphonique, fondus d’images

générés par ordinateur et colonnes de moniteurs vidéo.

Dans le bassin, les territoires de l’Ange se mesurent par les grands tirages

photographiques installés au sol à proximité de bols

de feu, et par le flux d’images projetées et vidéotées.

Son champ spectaculaire est borné par un triangle de gardiens animaux

extraits du bestiaire sauvage: tigres et léopards embaumés

évoquent la frontière incertaine entre l'animé et

l'inanimé.

|

|

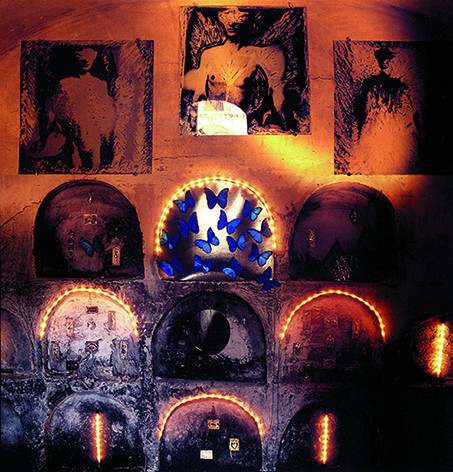

Klonaris et Thomadaki

n’hésitent pas non plus à affronter le lourd passé

d’une crypte médiévale attenante à la Cathédrale

San Isidro de Madrid pour ouvrir l'autre installation monumentale, La

Puerta del Angel, sur leur ciel reconstitué. Pour cela elles

s’assurent la complicité du fils du Greco, apparaissant dans son

tableau L’Enterrement du Comte Orgaz. Retravaillé photo-graphiquement,

le garçon est suspendu au dessus du puits octogonal de la cour.

Le sol de la crypte recouvert de miroirs, le X tracé en dalles de

miroirs autour du puits, sont autant d’entrées vers le labyrinthe

où scintillent ex-voto grecs, cristaux, lys et papillons bleus du

Brésil en un diorama étourdissant. Dans cette totale perception

kinesthésique s’entame le dialogue avec les morts des niches murales

de la crypte. |

Observatoire des

nouveaux médias

Et puisque tout fonctionne en miroir dans

ce projet de création commune, durant la constitution du vaste ensemble

d'œuvres qui compose Le Cycle de l'Ange, Maria Klonaris et Katerina

Thomadaki entreprennent, dans le prolongement de leur pratique, un travail

de réflexion inédit sur la scène internationale des

arts technologiques, les Rencontres Internationales

Art cinéma / vidéo / ordinateur d’A.S.T.A.R.T.I.

accompagnées par des publications à partir de 1990. Elles

se dotent ainsi d’un observatoire des nouveaux médias, où

se forge une théorie critique des technologies en art, où

se constitue aussi une communauté de créateurs qu’elles invitent

à partager leur projet transmédiatique et transculturel.

Les acteurs les plus prestigieux de la scène internationale y participent.

Historiquement, c’est la première tentative de réunion de

tous les médias de l’art en mouvement en un corpus commun, et ceci

à travers une lecture diachronique. La revendication d'une «écologie

des médias», le rapport entre «technologies et imaginaires»,

les «mutations de l'image» sont les territoires respectivement

explorés par les trois éditions de ces Rencontres.

Ainsi dans le refus des normes technologiques,

langagières ou sexuelles comme dans l’échappée verticale

de ces figures transgressives, se construit le double destin politique

des anges, dans une nouvelle «écologie des média».

Christian Gattinoni

Christian Gattinoni est producteur

Indépendant pour France Culture, co-organisateur des Semaines Européennes

de l’Image et membre de l’Association Internationale des Critiques d’Art.

Paru dans ART PRESS, # 275,

janvier 2002 |

|